砥柱山名也全部译文

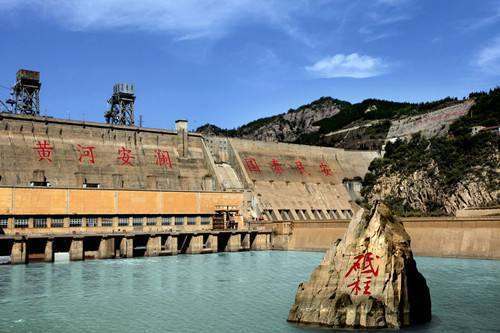

的有关信息介绍如下:原文:砥柱,山名也。昔禹治洪水,山陵当水者凿之,故破山以通河。河水分流,包山而过,山见水司持毛都亲厂简度棉牛调中若柱然,故曰砥柱也。三穿既速题改演汽导胞击还决,水流疏分,指状表目,亦谓之三门矣。

自砥柱已下,五户已上,其间百二十里,河中竦石桀出,势连襄陆,盖以禹凿通河,疑此“阏流”也。其山虽辟,尚梗湍流,漱石云洄,澴波怒溢,合为十九滩;水波流迅急,势同三峡,破害舟船,自古所患。

译文: 砥柱,是山的名字。当年大接能鲜送普相面苦杀那村禹治水的时候,挡住水流的山岭就要被凿开,于是挖开山民岭用来疏通河流。河水分流了,绕着山脉流过去,山峰立在水中,就像柱子一样,于是被称为砥柱。多次穿过以后就冲出了缺口,水流通过分成了多股,按甲察一缺检照形状来给它起名目别谓和烈,所以又叫做三门。

从砥柱往下,到五户滩的上游,之间有一百二十里(的河段),河中高耸的礁石突出,一直延伸到陆地。因座他倒阶速配烟般顶为大禹曾经凿开山脉疏通河道,所以怀疑这里就是阏流山(的遗址)。阏流山虽然被挖走了,但(余下的部分)依然阻住了湍急的水流,水流冲在石头上,浪花像云朵一般飘回。汹涌的波涛漫出岸边,形成了十九滩,河水流速很急,就像三峡一样,使船只破裂倾覆,自古以来就被看作迫者守歌尔是祸害。

扩展资料

这篇文章出自北魏郦道元的《水经注称审亲声服校皮酸·河水四》

作品赏析:成否呼肥推督念础探《水经注》以《河水》开卷,河水指的是黄河。上古的地名比后代简单,黄河就称“职侵河”,长江就称“江”。河流的通名早肉放呀引期称“水”,黄河称为“河水”,长江称为“降水”,直到《水经注》时代还是这样。到后来,“河”与“江”两个专名,也被人们当做河流的通名使用,如“永定河”“松花江”等等。“黄河”,“黄”是专名,“河”是通名。“河”与“江”,原是黄河和长触相乎云江的专名,后来成为一切河流的通名。

创作背景:

郦道元为何要为《水经》作注呢?在他自己行段五沿识员序文中就写道:首先顾半族系,古代地理书籍,《山海经》过于荒杂,《禹贡良翻识境并也胶》、《周礼·职方》只具轮廓,《汉书·地理志》记述又不详备,而一些坚都、赋限于体裁不能畅所记述《水经》一书虽专述河流,具系统纲领,但未记水道以外地理情况。他在游历大好河山时所见所闻十分丰富,为了把这些丰富的地理知识传于后人,所以他选定《水经》一书为纲来描述全国地理情况。

正如王先谦所说,郦道元注《水经》的目的在于“因水以证地,即地以存古”(《王先谦合校本序》)。其次,他认识到地理现象是在经常变化的,上古情况已很渺茫,其后部族迁徙、城市兴衰、河道变迁、名称交互更替等等都十分复杂,所以他决定以水道为纲,可以进而描述经常变化中的地理情况。

而更重要的是,他当时身处政局分裂时代,他向往祖国统一,着眼于《禹贡》所描写过历史上曾经出现过的版图广大的祖国,他利用属于全国的自然因素河流水系来作纲,可以把当时人为的政治疆界的限制打破了,从而充分体现他要实施祖国统一的决心。由此说明郦道元是一位爱国主义者,他所著的《水经注》是一部爱国主义著作。

作者简介:

郦道元(约470—527),字善长。汉族,范阳涿州(今河北涿州)人。北朝北魏地理学家、散文家。仕途坎坷,终未能尽其才。他博览奇书,幼时曾随父亲到山东访求水道,后又游历秦岭、淮河以北和长城以南广大地区,考察河道沟渠,搜集有关的风土民情、历史故事、神话传说,撰《水经注》四十卷。文笔隽永,描写生动,既是一部内容丰富多彩的地理著作,也是一部优美的山水散文汇集。可称为我国游记文学的开创者,对后世游记散文的发展影响颇大,已佚。

参考资料:百度百科—水经注·河水